Zur Therapie von Depressionen

Antidepressiva sind Medikamente, die Ärzte zur Behandlung von Depressionen einsetzen. Ein veraltetes Synonym für Antidepressiva ist der Begriff Thymoleptika (Stimmungsaufheller). 2009 waren Antidepressiva die Gruppe von Psychopharmaka, die Mediziner am häufigsten in Deutschland ambulant verordneten.

Themenübersicht

Anwendungsgebiete von Antidepressiva

Die Wirkung von Antidepressiva tritt bei regelmäßiger Einnahme meist erst nach einigen Tagen oder Wochen ein. Das liegt an mehreren Gründen. Zum einen braucht es eine gewisse Zeit, ehe sich Rezeptoren oder zelluläre Vorgänge an die Wirkstoffe angepasst haben. Zum anderen muss ein gewisser Wirkstoffspiegel vorhanden sein, ehe eine Besserung eintritt.

Antidepressiva ersetzen keine Psychotherapie. Sie können aber bei schweren Depressionen der Unterstützung dienen und möglicherweise Voraussetzungen schaffen, um die Therapie zu einem Erfolg zu führen.

Antidepressiva werden angewendet bei:

- Angststörungen

- Depression

- Entzugssyndromen

- Essstörungen

- Panikattacken

- Phobien

- posttraumatischen Belastungsstörungen

- prämenstruell-dysphorischem Syndrom

- Schmerzen

- Zwangsstörungen

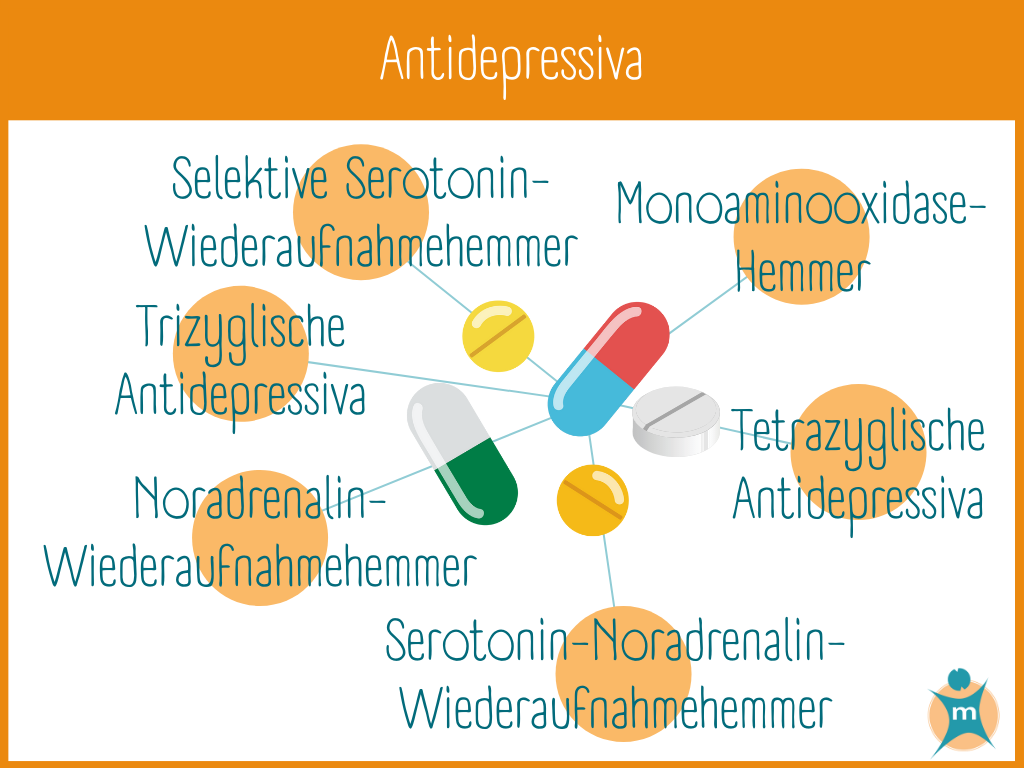

Antidepressiva – eine Reihe von Arzneistoffgruppen

Antidepressiva entfalten ihre Wirkung unabhängig von der Ursache der Depression. Sie lassen sich in mehrere Untergruppen unterteilen, die sich jedoch in ihrem Wirkungsprofil unterscheiden. Antidepressiva weisen folgende Wirkungen auf:

- stimmungsaufhellend

- antriebssteigernd (thymeretisch)

- angstlösend (anxiolytisch)

- beruhigend (sedierend)

Im Weiteren stellen wir Ihnen einige Arzneistoffgruppen vor.

Trizyklische Antidepressiva (Trizyklika)

Die Bezeichnung ist abgeleitet von der dreifachen Ringstruktur, die diese Wirkstoffe aufweisen. Sie haben ein breites Wirkungsspektrum. Dazu zählt die Hemmung der Wiederaufnahme von Serotonin, Noradrenalin und Dopamin. Darüber hinaus nehmen sie Einfluss auf den Histaminspiegel in Teilen des Gehirns.

Zu den trizylischen Antidepressiva zählen die Wirkstoffe:

- Amitryptilin

- Clomipramin

- Desipramin

- Doxepin

- Imipramin

- Nortryptilin

- Opipramol

- Trimipramin

Tetrazyklische Antidepressiva

Antidepressiva aus dieser Untergruppe haben vier Kohlenstoffringe in ihrer chemischen Struktur und wirken ähnlich wie die Trizyklika. Sie nehmen darüber hinaus noch einen stärkeren Einfluss auf den Noradrenalinstoffwechsel im Gehirn. Zu dieser Gruppe gehören u. a. die Wirkstoffe Maprotilin und Mianserin.

Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI)

Diese Wirkstoffe blockieren die Rezeptoren, die den Botenstoff Serotonin im synaptischen Spalt aufnehmen. Dadurch ist mehr Serotonin in der Gewebeflüssigkeit des Gehirns verfügbar. Damit haben SSRI eine aktivierende Wirkung. An den Monoamin-Transportern wirken diese Wirkstoffe, im Gegensatz zu den trizyklischen Serotonin-Wiederaufnahmehemmern, nur schwach oder gar nicht. Deshalb wird dieser Gruppe die Bezeichnung „selektiv“ vorangestellt. Zu den Wirkstoffen dieser Gruppe zählen unter anderem:

- Fluvoxamin

- Fluoxetin

- Citalopram

- Paroxetin

- Sertralin

Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SNRI)

Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SNRI) entfalten ihre Wirkung durch die Hemmung der Wiederaufnahme der beiden Botenstoffe Noradrenalin und Serotonin. Sie werden bei Depressionen und Angststörungen eingesetzt. Ein Vertreter dieser Untergruppe ist Venlafaxin.

Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (NARI)

Diese Wirkstoffe sorgen dafür, dass Noradrenalin länger an seinem Wirkungsort bleibt. NARI setzen Ärzte bei akuten depressiven Erkrankungen mit Antriebsschwäche ein. Zu dieser Gruppe gehört der Wirkstoff Reboxetin.

Monoaminooxidase-Hemmer (MAO-Hemmer)

MAO-Hemmer entfalten ihre Wirkung, indem sie das Enzym Monoaminooxidase blockieren. Das Enzym sorgt für den Abbau der Neurotransmitter. Durch die Hemmung des Enzyms bleibt eine höhere Konzentration der Neurotransmitter erhalten. Zu den Wirkstoffen dieser Untergruppe gehören Tranylcypromin und Moclobemid.

Nebenwirkungen von Antidepressiva

Die Bandbreite unerwünschter Wirkungen ist groß und hängt vom jeweiligen Präparat ab. Im Allgemeinen zählen zu den typischen Nebenwirkungen:

- Mundtrockenheit

- niedriger Blutdruck

- Schwindel

- Schlafstörungen

- Kopfschmerzen

- vermehrtes Schwitzen

- Probleme beim Wasserlassen bis hin zum Harnverhalt

- Probleme bei der Verdauung, wie Übelkeit, Durchfall oder Verstopfung

- Gewichtszunahme

- Herabsetzung von Libido und Potenz

- Puppilenerweiterung und Sehstörungen

- Herzrhythmusstörungen

- feinschlägiger Tremor

Alternativen zu klassischen Antidepressiva

Eine ungesunde und unausgewogene Ernährung oder zu wenig Bewegung an der frischen Luft hinterlassen ihre Spuren. So kommt es zu einem Mangel an bestimmten für den Körper wichtigen Nährstoffen. Mitunter schlägt sich ein derartiger Mangel auch auf das Gemüt. Daher ist eine ausgewogene Ernährung und ausreichend Sonnenlicht wichtig.

Deutsche neigen zu einer fleischlastigen Ernährung. Obst und Gemüse kommen häufig zu kurz. Ändern Sie das! Achten Sie darauf, dass Sie am Tag 2 Portionen Obst und 3 Portionen Gemüse essen. Das erreichen Sie leichter als gedacht! Tauschen Sie das Wurstbrötchen am Morgen gegen einen Obstsalat mit Müsli. Achten Sie am Mittag auf eine große Gemüsebeilage und gönnen Sie sich am Abend einen Salat. Den Schokoriegel als kleinen Snack zwischendurch ersetzen Sie mit einem knackigen Apfel. Oder wie wäre es mit Möhrensticks?

Phytopharmaka – Johanniskraut gegen depressive Verstimmung

Johanniskraut ist ein pflanzliches Arzneimittel mit antidepressiver Wirkung. Bei leichten Depressionen oder depressiven Verstimmungen erfolgt eine Behandlung mit Johanniskrautpräparaten. Auch hier tritt die Wirkung erst nach 10 bis 14 Tagen regelmäßiger Einnahme ein. Johanniskrautprodukte gibt es rezeptfrei und in unterschiedlichen Darreichungsformen wie Tee, Tabletten oder Kapseln. Als Nebenwirkung wurde eine gesteigerte Lichtempfindlichkeit beobachtet.

Unsere Produkttipps – Johanniskraut für die Stimmung: Sidroga® Johanniskraut Heilpflanzentee | Laif® 900 BALANCE Filmtabletten | Kneipp® Johanniskraut Dragees H | Schoenenberger Heilpflanzensaft Johanniskraut Bio | Pascoe Neurapas® balance Filmtabletten

Omega-3-Fettsäuren mit antidepressiven Effekt

Die Omega-3-Fettsäure Eicosapentaensäure, kurz EPA, hat bei einer Tagesdosis von einem Gramm, einen antidepressiven Effekt. Wer häufig fettigen Seefisch, wie Lachs oder Atlantischen Hering isst, verbessert quasi ganz nebenbei seine Stimmung. Da Omega-3-Fettsäure außerdem eine positive Wirkung auf die Sehkraft und das Herz-Kreislauf-System hat, sollten Sie darauf achten, die empfohlene Tagesmenge einzunehmen.

Unsere Produktttipps – Omega-3-Fettsäure: MENSSANA Omega-EPA Kapseln | NORSAN OMEGA-3 TOTAL Fischöl

Vitamin D3 – ein natürlicher Stimmungsaufheller

Patienten, die eine Depression aufweisen, haben einen niedrigeren Gehalt an Vitamin D im Blut. Da unsere Haut Vitamin D über die Sonne aufnimmt, sind Spaziergänge wohltuend und bieten einen Ausgleich. Im Winter ist es jedoch schwierig, genügend Sonnenstrahlen zu erheischen. Das erklärt unter anderem das Phänomen der sogenannten „Winterdepression“. Unser Melatoninspiegel steigt und signalisiert Schlafbereitschaft; der Serotoninspiegel hingegen sinkt. Depressionen, die saisonal bedingt sind, gehen Sie mit einer Lichttherapie an. Zusätzlich eignet sich die orale Gabe von Vitamin-D-Präparaten.

Unsere Produkttipps – Vitamin D bei depressiven Verstimmungen: VIGANTOL® 1000 I.E. Vitamin D3 Tabletten | Vitamin D3 Köhler 2000 IE Kapseln | VITAMIN D3 HEVERT® 4000 IE

Unsere Seiten dienen lediglich Ihrer Information und ersetzen nicht die Diagnose und Behandlung durch den Arzt.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Trotz sorgfältiger Recherche und der Verwendung verlässlicher Quellen können sich mitunter Fehler in unsere Texte schleichen. Helfen Sie uns, besser zu werden. Hinweise senden Sie an: redaktion@medikamente-per-klick.de.

Stand vom: 10.02.2022

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit findet sich im Text die jeweils männliche Form bei Personenbezeichnungen. Es versteht sich jedoch von selbst, dass sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter beziehen.

Visits: 45529